«Красненькая», «Петенька», «грушовка», «колокольчики» — все это народные названия бумажных денег в России. Давать вторые имена вещам — привычка нередкая. Люди сравнивают что-то по форме или цвету, очеловечивают, оценивают вес и размер. Именно поэтому неудивительно, что денежные знаки так часто получали прозвища. В День финансиста вспомнить некоторые из них помогли эксперты рязанского отделения Банка России.

Первые бумажные деньги, ассигнации, появились в нашей стране в 1769 году. Поначалу было 4 номинала: 25, 50, 75 и 100 рублей, которые выпускались на белой бумаге. 19 лет спустя Екатерина II распорядилась добавить еще 5 и 10 рублей, синего и красного цвета. Значительная часть населения тогда писать и читать не умела. Но деньги же надо было как-то отличать. Цвет стал удобным признаком. Традиция использовать разные оттенки прижилась, а в кошельках поселились желтенькие, синенькие и серенькие банкноты.

«Представьте себе: желтенькие бумажки берут!» (М. Салтыков-Щедрин, «Письма к тётеньке»)

Первый русский бумажный рубль, как считают историки, появился в 1843 году благодаря личному вмешательству императора Николая I. У кредитного билета быстро появилось прозвище «билетик», рублем же долго не называли: в сознании людей рубль должен быть только металлическим. Чуть позже из-за цвета бумаги банкноту народ окрестил «желтенькой» и даже «канарейкой».

Три рубля появились раньше «билетика» — в 1840 году. Поначалу номинал писали как «три рубли», в 60-х годах XIX века появилась привычная версия. Трешки получили невиданную популярность. Это были первые в Европе купюры с номиналом «три». Их изображения печатали на иностранных открытках и рекламных карточках. Цвет бумаги определил и прозвище: деньги стали называть «зеленой» или «зелененькой» бумажкой.

Среди младших номиналов была и «синенькая» — ассигнация в 5 рублей. Ее начали печатать еще в 1787 году. И хотя со временем оформление менялось, цвет оставался, как и прозвище. Также пятерку называли «синькой», «синюхой» и «синицей». И, по одной из версий, пословица о синице в руках говорит о том, что собственные пять рублей предпочтительнее эфемерных мечтаний.

Традиции и привычки оказались сильны. Даже двумя столетиями спустя в окраске советских рублей 1961 года оставались все те же оттенки: желтоватый рубль, зеленая трешка и голубая банкнота в пять рублей.

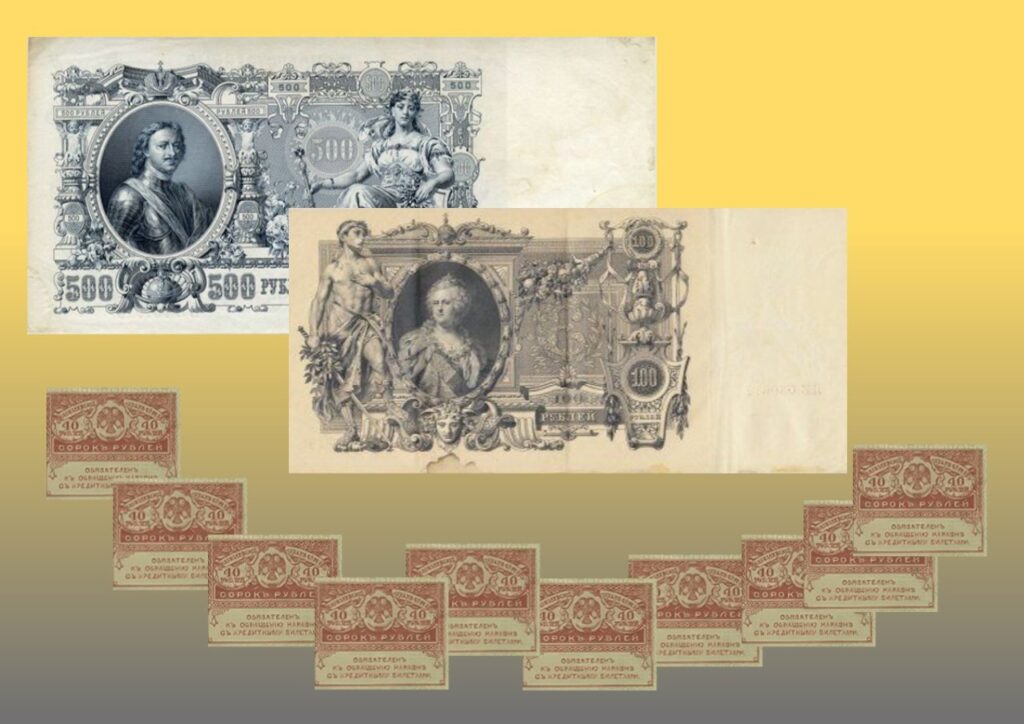

«Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 „катеринок“, 9 „петров“, 10 „николаев первых…“» (М. Булгаков, «Белая гвардия»)

Со второй половины XIX века на купюрах стали печатать портреты государственных деятелей. И в народе появились новые денежные прозвища — по именам правителей, изображенных на купюрах. Самые известные из них — «катеньки» и «петеньки».

В 1866 году на кредитный билет номиналом 100 рублей поместили портрет Екатерины II. Купюру ласково стали называть «катенькой», «катеринкой» или «екатеринкой». Особенно прозвище закрепилось за более поздней версией денежного знака — образца 1910 года. Этот вариант стал одной из самых красивых и защищенных банкнот того времени, а параметры «катеньки» считались стандартом для изготовления бумажников и портмоне.

Сравниться красотой и сложностью с екатерининской сторублевкой мог только «петенька» — банкнота не только самого большого номинала в 500 рублей, но и размера — почти как лист А4. На стыке XIX и XX веков был выпущен государственный кредитный билет 500 рублей с черно-белым портретом Петра I в треугольной шляпе. Изображение поменяли в 1913 году. «Петр в латах» стал последней купюрой Российской империи.

После революции на смену «катенькам» и «петенькам» пришли «керенки». Так в названии казначейских знаков номиналом 20 и 40 рублей люди увековечили министра-председателя Временного правительства Александра Керенского. Масштаба уже не было: размерами они больше напоминали почтовые марки, печатали «керенки» листами по 40 штук, каждый сам отрезал себе необходимое число купюр.

«Вы в месяц наколотите, пардон-пардон, наиграете на вашем фортепьяно десять червяков» (М. Булгаков, «Зойкина квартира»)

К 1920 году в стране обращалось более двух десятков тысяч разновидностей купюр, бонов, денежных суррогатов: использовали царские банкноты, деньги Временного правительства, немало было и тех, что выпустили в конкретных территориях. Самым ярким люди давали названия.

Жители северных районов платили «моржовками»: Архангельское отделение Государственного банка выпустило чеки, на которых можно было увидеть моржей и белых медведей на фоне арктического пейзажа. Чеки Армавирского отделения, украшенные орнаментом из груш, стали «грушевками». В Мурманске денежные знаки выпустила железная дорога, те сразу получили прозвище «шпалы». А на Дальнем Востоке владелец крупной торговой сети и механических мастерских Петр Симада выпускал разменные талоны со своим портретом. Они были из рисовой бумаги, народ прозвал их «симадками» по фамилии «эмитента».

Хождение имели «кузнецы», «колокольчики», «воробьи», «червяки» — народная фантазия обыгрывала различные особенности денежных знаков. И так продолжается на протяжении всей истории денежного обращения. Проследить ее, а также увидеть «героев» этого материала, можно в музее рязанского отделения Банка России. Экскурсии в нем бесплатные, но требуется предварительная запись.